古典音樂難以推廣普及的原因:古典音樂生活化提案

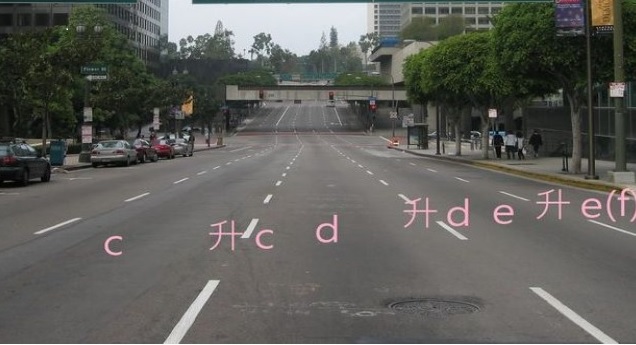

聽了殷巴爾指揮北市交演奏的布魯克納第二號交響曲,雖然銅管樂有些問題,大提琴部分也不夠厚實,但整體高潮疊起,常被稱為“休止符交響曲”的第二號,被演奏成了爽曲,第三四樂章尤其充滿動力,像秋風掃落葉那樣呼嘯而過,也能把布魯克納的音響點子:像是第三樂章結尾的喇叭齊響,第四樂章的鬼火跳躍,戰鼓擊響的音效演奏的淋漓盡致,在數次遇到困境,反覆衝撞盤旋後,最後達到光明的境地,這曲子與貝多芬第五號的調性相同,基本模式也一致。 但問題出在第二樂章,在偏快的第一樂章後,這樂章本來是應該提供一個緩慢些的休憩,但仍是偏快的,導致四個樂章可能都是快速的,聽起來就差不多了... 當然此樂章是行板非慢板,我也很喜歡殷巴爾處理樂句的乾脆和舞蹈般的節奏,可惜的是此樂章的高潮,太過快速而延展不夠,難以表達層層漸入的感動,總覺得不太滿足,但這樣可避免觀眾在此長大樂章睡著。。 為什麼呢?因為聽現場時,聽眾並沒其他事可做,既不能滑手機更不能聊天,只能專注在音樂上,更何況很多人對此長大的曲子不熟,很容易睡著,那或許只有演奏的很“過癮”,來避免這件事了。但若是錄音的話,買唱片的人並不一定全神貫注聽,因為聆聽地點可能在家裡,反而可純粹以音樂本身為考量,我聽過殷巴爾此曲的錄音,與這次現場差異甚大,第二樂章明顯速度較慢,當然,你也可以說該錄音是以前的,現在他的想法改變了。 這衍生出一個問題,到底應該專注聆聽音樂,還是把音樂當背景聽呢?這當然都可以,我只是想說,當背景聽並無問題,也不會褻瀆辛苦寫曲的作曲家或獻藝的演奏者,因為此時我們的潛意識仍在聆聽,只是比較感覺不到,若聽古典都需全神貫注,那根本難與生活結合,只有在吃飯聽,運動聽,睡覺聽,甚至上廁所也聽,才算真正進入了生活,這樣就算剛開始有點不懂,聽久了也會懂的,因為潛意識在作用。 現在的古典音樂是一門被抽離的藝術,被單獨當成珍寶來欣賞,好像有多貴重,這樣只是影響其普及,其實有網路誰都聽的到各路大師名曲名演,根本已不珍稀。流行音樂就從來沒要求聆聽者要專心,也可運用在任何場合,不需被單獨抽離。 八月時去台東看熱氣球,就想說為何主辦單位不放古典,而放流行呢? 前幾天女兒校慶,學生們跳舞表演都是用流行歌曲,等於從小就被流行洗腦,如果是跟著古典音樂跳呢? 我個人認為流行與古典並無高低之分,也應該被平行對待,目前兩者的差別...